(一)惊蛰节气

惊蛰,又名“启蛰”,是二十四节气中的第三个节气。斗指丁,太阳到达黄经345°,于公历3月5-6日交节。惊蛰反映的是自然生物受节律变化影响而出现萌发生长的现象。时至惊蛰,阳气上升、气温回暖、春雷乍动、雨水增多,万物生机盎然。农耕生产与大自然的节律息息相关,惊蛰节气在农耕上有着相当重要的意义,它是古代农耕文化对于自然节令的反映。 惊蛰,为干支历卯月的起始;卯,仲春之月,卦在震位,万物出乎震,乃生发之象。一岁十二个月建,每个月建对应一卦,卯月(含惊蛰和春分两个节气)对应的是雷天大壮一卦;大壮卦的卦象就是天上开始打雷了,雷在天上响,非常形象。“卯”,冒也,万物冒地而出,代表着生机;所以卯月(二月)也是万物能量迸发的月份,一年春耕自此开始。

惊蛰时节,春气萌动,大自然有了新的活力。所谓“春雷惊百虫”,是指惊蛰时节,春雷始鸣,惊醒蛰伏于地下越冬的蛰虫。惊蛰节气的标志性特征是春雷乍动、万物生机盎然。从我国各地自然物候、气候进程看,“惊蛰始雷”仅与我国南方部分地区的自然节律相吻合。

一般每年在3月5日或6日,气温回升较快,渐有春雷萌动,按照一般气候规律,惊蛰前后各地天气已开始转暖,雨水渐多,从惊蛰节气开始,我国大部分地区都已进入春耕时节。

民谚云:“春雷响,万物长”以及“惊蛰节到闻雷声,震醒蛰伏越冬虫。”等等,这些均为惊蛰节气的特征。惊蛰时节,春气萌动,大自然有了新的活力,呈现出一片欣欣向荣的景象。

中国除东北、西北地区仍是银妆素裹的冬日景象外,大部分地区平均气温已升到0℃以上,华北地区日平均气温为3—6℃,沿江江南地区为8℃以上,而西南和华南已达10—15℃,早已是一派融融春光了。

中国各地春雷始鸣的时间早迟各不相同,就多年平均而言,云南南部在1月底前后即可闻雷,而北京的初雷日却在4月下旬。“惊蛰始雷”的说法则与长江中下游以南地区的气候规律相吻合。

(二)惊蛰三候

我国古代将惊蛰分为三候:“一候桃始华;二候仓庚鸣;三候鹰化为鸠。”惊蛰三候所代表的花信为:“一候桃花,二候杏花,三候蔷薇。”

一候桃始华,所谓桃始华,指的是惊蛰之日,桃花是月始开,桃之夭夭,灼灼其华,乃闹春之始,红入桃花嫩,青归柳叶新,流水桃花,便勾引出千媚百态。

二候仓庚鸣,庚就是黄鹂,所谓“仓庚鸣”,指的是惊蛰后五日,黄鹂最早感春阳之气,嘤其鸣,求其友。仓为青,青为清,庚为更新,“昔我云别,仓庚载鸣”,文人由此也称它“离黄”,“离黄穿树语断续”就成了悲声。

三候鹰化为鸠,过五日,鹰化为鸠。鹰,鸷鸟也,鸠,即今之布谷,所谓“鹰化为鸠”,指《章龟经》曰:仲春之时,林木茂盛,口啄尚柔,不能捕鸟,瞪目忍饥如痴而化,故名曰鸤鸠。此言鹰化为鸠,春时也。

惊蛰三候的意义

惊蛰是农作的一个重要节气,在古时候提示着农民们耕作规律和时间。

惊蛰三候描述了不同植物的花期和一些其他的自然现象。描述已是桃花红、李花白,黄莺呜叫、燕飞来的时节,大部分地区都已进入了春耕。人们可以根据惊蛰三候规划劳作和日常出行的安排。

惊醒了蛰伏在泥土中冬眠的各种昆虫的时候,此时过冬的虫卵也要开始卵化,由此可见惊蛰是反映自然物候现象的一个节气。

惊蛰雷鸣最引人注意。如“未过惊蛰先打雷,四十九天云不开”。惊蛰节气正处乍寒乍暖之际,根据冷暖预测后期天气的谚语有:“冷惊蛰,暖春分”等。

惊蛰节的风也有用来作预测后期天气的依据。如“惊蛰刮北风,从头另过冬”、“惊蛰吹南风,秧苗迟下种”。现代气象科学表明,“惊蛰”前后,之所以偶有雷声,是大地湿度渐高而促使近地面热气上升或北上的湿热空气势力较强与活动频繁所致。

(三)惊蛰传统习俗

吃梨

惊蛰有吃梨的习俗。惊蛰节气,乍暖还寒,气候比较干燥,很容易就让人感到口干舌燥,身体不舒服。因此在民间素有惊蛰吃梨的风俗习惯。

蒙鼓皮

响雷,是惊蛰节气的重要特征。古人想象雷神是位鸟嘴人身,长了翅膀的大神,一手持锤,一手连击环绕周身的许多天鼓,发出隆隆的雷声。惊蛰这天,天庭有雷神击天鼓,人间也利用这个时机来蒙鼓皮。《周礼》卷四十《挥人》篇上说:“凡冒鼓必以启蛰之日。”注:“惊蛰,孟春之中也,蛰虫始闻雷声而动;鼓,所取象也;冒,蒙鼓以革。”可见不但百虫的生态与一年四季的运行相契合,万物之灵的人类也要顺应天时,凡事才能达到事半功倍之效。

打小人

香港、澳门一向有“打小人”的习俗。传说中白虎是口舌、是非之神,每年都会在这天出来觅食,犯之则在年内遭邪恶小人兴风作浪,阻挠前程发展,引致百般不顺。因此大家都要买份纸料,内含纸老虎、吉纸、小人纸等去“打小人”。

祭白虎化解是非

在广东一带民间有在惊蛰“祭白虎化解是非”的说法,据称白虎为口舌之神,每年会在这天出来觅食,开口伤人,所谓“祭白虎”,便是祭拜用绘制黄色黑斑纹的纸老虎。

(四)惊蛰饮食

惊蛰的意思是天气回暖,春雷始鸣,惊醒蛰伏于地下的冬眠动物。雨水渐多,乍寒乍暖,体虚之人容易感冒、伤风。

惊蛰节气针对体虚之人我们建议每天一果、一菜、一粥、一汤必不可少

第一果——草莓

《本草纲目》中记载草莓可以润肺、健脾、补血、益气,对老人、孩子和体虚者而言,是滋补的佳品。

草莓的营养配比很合理,其中维生素C的含量约是等量的西瓜、葡萄或苹果的10倍。胡萝卜素含量也高,可以合成维生素A,具有明目、养肝的作用。同时草莓中富含铁、果糖、葡萄糖、柠檬酸、苹果酸等,对于春季容易出现的肺热咳嗽、嗓子疼、长火疖子疾病,都可以起到辅助治疗的作用。

第一菜——韭菜

中医讲究春夏补阳,而四季长青的韭菜又叫"起阳草""不老草",以春天吃为最好。韭菜性温,能补肾补阳,被称为"春天第一菜"。

韭菜和鸡蛋搭配更是春季首屈一指的选择,营养和口味均能互补。

第一粥——青菜粥

春天是万物生发的季节,食用有着旺盛生发力的绿色蔬菜,顺应天时最养人。如菠菜(养生通便)、韭菜(补肾健胃)、芥菜(补钙健脾)、芹菜(降压下火)、生菜等几种蔬菜做成的青菜粥,特别适合春季食用。

第一汤——鸡汤

春季是生发的季节,同时也是五脏中肝脏生发的时节,因此吃穿住行都要顺应天地万物的欣欣向荣之势,以滋肝养肝为主。养肝的汤品中以鸡汤为最佳,可称为"春天第一汤"。

第一茶——枸杞菊花茶

春天肝为生发之脏,容易肝阳旺盛,导致肾阴亏虚,从而出现腰膝酸软、手足心热、失去、盗汗等症状。

枸杞养肝、滋肾、润肺、补虚劳、强筋骨,是滋补性强壮药,菊花清心明目、生津润喉,现将二者合一成为茶饮,能够起到益肝肾明目、增加免疫力。抗衰老、降血糖、降血压等功效。

第一羹——姜汁蛋

春天乍暖还寒,尤其是早春,仍有冬日余寒,建议多吃些温补阳气、驱寒的食物。如桂园、红枣、生姜、葱、蒜等。生姜汁+鸡蛋(鹌鹑蛋)蒸成羹为首选,它可以很好的暖胃驱寒。

第一补——晒太阳

春天素有"百草回芽,百病复发"之说。人体机能经过冬季寒冷、干燥气候的影响,处于弱势状态,气血运行、循环欠畅通,容易导致气机不畅、气虚血虚的状态。春天的来临对机体免疫力低下者容易造成疾病、疼痛、乏力、营养不良等,若是完全依赖药物来治疗改善身体,控制疾病的发生,其效果不尽人意,即老虑补品来增强免疫力,对抗疾病的发生和发展,倒不如通过晒太阳来保护我们的身体,坚持每天晒太阳30-60分钟为最好,达到气运血行、通络驱寒、止痛防痛等功效。

(五)惊蛰养生

自大寒开始,去年秋天敛藏于地下的阳气渐动而开始上升,阳升则阴退,如此状态是为木气。立春而木气渐升,雨水而木气渐旺,至惊蛰而木气旺极,直冲于天,与退至天顶的群阴相撞而惊雷阵阵,阳气升腾而阴将退尽,天地之间霍然一片清阳之气。因此,惊蛰预示着木气升极而将浮,至春分则木气化为火气。

惊蛰时节,天气回暖,春雷始鸣。蛰者,藏也,去年秋天禀金气而潜伏于地下的阳气渐升于地面,与阴气相击,发为春雷,蛰伏在土中冬眠的动物受惊而醒。万物出乎震,震为雷,逢惊蛰而万物复苏,新的生命开始,故俗话说“春雷响,万物长”。但惊蛰也会扰动阳气而上浮,故阴虚之人会出现烦躁、失眠等不适。

1.春当养肝,兼顾养脾

《黄帝内经》曰:“春三月,此谓发陈,天地俱生,万物以荣,夜卧早起,广步于庭,被发缓形,以使志生。”惊蛰时节,阳气生发,要重视养阳。

为什么惊蛰时节要养脾?

从中医来分析,天气降为雨,雨属阴。惊蛰之后,去年敛藏于地下的阳气升发于地面,触及自天而降的寒凉雨湿,寒热混杂,化而为雾。地气蒸腾,上浮于天,感天之寒气,聚而为云。云在地为雾,雾在天为云,其性皆属湿。湿为阴邪,其性重浊而寒,易伤损脾阳。湿邪困脾,易为纳差,为腹泻。

如何养肝养脾?

一则,春季与肝相应,养生需养肝。顺应肝性,助益脾气,令五脏和平;

二则,勿动肝火,勿生闷气,勿忧郁,勿愤闷,要使心情平和,使肝气舒畅;

三则,正气存内,邪不可干。不伤即是养正,包括不熬夜,忌煎炸、烧烤、油腻、粘滑、辣椒等食物,预防感冒风寒等等。

有人提出,惊蛰时节要注意去肝火,建议多用夏枯草、冬桑叶、白菊花或金银花、茵陈等中药来代茶饮。我却认为,不要滥用这类苦寒伤阳的中药。因为惊蛰时节容易出现肝脾失调,一方面肝气旺,一方面脾阳虚。因此,用药不易过于苦寒,以免伤损脾阳,加重病情。

惊蛰时还应遵循“春日宜省酸增甘,以养脾气”的养生原则,适当吃些性温味甘的食物,可以健运脾气,这些食物包括黑米、高粱、南瓜、白扁豆、红枣、桂圆、等等。另外,少吃醋、山楂、海蜇等冷酸食物,以免伤脾。

一般来说,按天地规律去做即是最好的养生。但如果天地之间木气过于泄动,亦能伤损人体阳气。以惊蛰为例,若木气过于疏泄,则需收敛木气,以防木气过升过浮。木气过升,雷声阵阵,则人体阳气惊动而上浮,易出现头晕、痘痘、口腔溃疡、咽干痛之类不适,当用酸甘养阴法敛之,效果极好。可用乌梅白糖汤,或者我的乌梅固本汤治之。(乌梅固本汤:乌梅10克,黑豆、绿豆、黄豆各30克,冰糖30克,杏仁10克。水煎服,日一剂。或者多煮汤代茶饮。)

2.预防春困,生发阳气

惊蛰时节,人体皮肤的毛孔和血管逐渐舒张,需要的血液供应增多,汗腺分泌也增多。但人体内血液的总量是相对稳定的,供应外周的血液增多,供应给大脑的血液就相对减少,就出现了“春困”。

一则,适当调整作息,养成早睡早起的习惯,可使每天精力充沛。

二则,饮食勿过油腻厚重,清温平淡些,以免伤脾,导致脾阳不升;

三则,开始运动起来,运动可以生阳;

四则,若适当吃点辛温食物,比如,韭菜、洋葱、大蒜、香菜、生姜、大葱等,有助于升发阳气;

五则,天气乍暖还寒,注重“春捂”,特别是下半身要保暖,以免受寒;

六则,经常晒太阳,这是养阳的最简单且最实用方法,可选择阳气最旺盛的中午时段,让皮肤接触阳光,以升发阳气。

3.惊蛰养阳,可以运动

时值惊蛰,去年秋天禀金气而敛降的暑火,经过冬天的闭藏,至惊蛰而升浮于地面。阴阳二气相争,发声为春雷。龙是传统文化中的祥瑞神物,鳞虫之精,百虫之长,俗话说“龙不抬头,天不下雨”,龙抬头意味着云兴雨施,万物发育。人居天地之间,感而阳气生发,可以开始运动了。

惊蛰之前,地下敛藏的去年暑热之气还没有升起来,在人当静以养之,不建议剧烈运动;惊蛰之后,特别是春分时节,阳气已经升到地面了,此时当顺应自然规律运动起来,不能继续猫在屋子里了。若白天要工作,那就下班后运动,散步或快走最好。后背汗出溱溱,则太阳经的阳气通畅,营卫归于和谐,最利于健康。

(六)惊蛰二月节坐功

运:主厥阴初气。

时:配手阳明大肠燥金。

功法:每天一~五时之间,盘坐,两手握固。头项向左右缓缓转动各四次。两肘弯曲,前臂上抬与胸齐平,手心朝下,十指自然拳曲。两肘关节同时向后顿引,还原。如此反复做三十次。然后如前做叩齿、咽津、吐纳而收功。

主治:腰脊脾胃蕴积邪毒,目黄口干,齿鼻出血,头风面肿,喉痹暴哑,目暗羞明,鼻不闻臭,遍身疙瘩等。

牛津大学最新研究:喝酒会缩短端粒长度,加速衰老

牛津大学最新研究:喝酒会缩短端粒长度,加速衰老

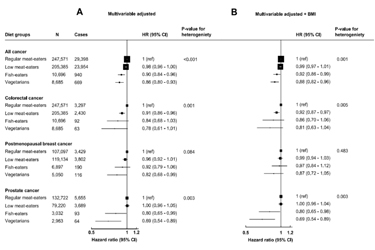

警惕“病从口入”!防癌饮食这5点不能忘!

警惕“病从口入”!防癌饮食这5点不能忘! 芡实养胃吗?芡实怎么吃才更养胃?

芡实养胃吗?芡实怎么吃才更养胃?